今天講座的主旨可以這樣概括:在城市化進程中形成的那些飛地中����,“文化工人”如何能夠成為一種特殊的當代主體����?如何通過持久的共同“居住/工作”的方式���,為我們當前的城鄉(xiāng)空間更新�,為未來將至的新共同體生活���,提供一種模式����,提供一種路徑����?

在繼承前兩位老師宏觀梳理與微觀分析結合,制度批判與文化反思結合的方法的基礎上�����,我的視角是這樣的:以“文化工人”為發(fā)動機���,作為討論今天議題的視角��,一方面連接文化��,一方面連接制度��,在社會學維度上�����,引出具體目標(重塑共同體)與方式(共同“居住/工作”)的兩分��。通過社會學維度的介入�����,導向城市空間維度的結果�,即今天的議題——城市的雙修與雙興����。

在這一部分,我們將借助于一些中西方學者的工作����,從現代性進程角度,對當下中國的情況做一個界定���。

?首先要指出的是城市雙修是現代性的產物��,是城市化進程達到50%之后的結果�。

根據左派知識分子及經濟學家曼德爾(Ernest Mandel )的分期,資本主義可分為自由競爭的資本主義(1700-1850)�����、壟斷資本主義(1850-1940)�、晚期資本主義(1945-)三個階段。這三個階段資本主義表現出的諸多城市特征�,在西方是前后出現的,但在北京等一些大城市�����,特別是城鄉(xiāng)結合地區(qū)域��,出現了同時性����、但非平均性的并置與累積。

中國的現代性進程與西方的現代性進程不同�,金觀濤總結了為什么秦制之后的中國社會長期處于超穩(wěn)定結構之中,以及這種超穩(wěn)定結構在被迫卷入西方現代性進程后所表現出的變化與激進反應�。 現代性不僅是理解今天歷史進程的重要視角,本身也因其綜合了現代社會不同于傳統社會的諸多視角�����,而顯得維度多元且悖論重重。所以�,我們在討論現代性的不同著作中,就會看到有各種各樣的現代性��。很多的經典著作從不同領域與角度���,分析了現代性發(fā)展到今天的必然性����,以及存在著重重悖論的不同的現代性���,里面有很多面向是關于當代城市生活與社會的語境。

圖1 現代性的多面性

在這樣的語境下���,作為建筑師與規(guī)劃師��,該如何回應�����?一方面�����,我們的職業(yè)身份就是工業(yè)現代性的產物��,是資本主義城市化進程與勞動分工中的一部分�。另一方面,作為知識分子身份的建筑師或規(guī)劃師�,我們又應該具有對工業(yè)現代性的批判意識,這種批判意識也是現代性的一部分����,呈現為對資本邏輯、市場邏輯�����、及商品文化的自覺式抵抗�。我們面對的每一個城市雙修的具體工作,都存在著矛盾重重的立場選擇:或是為資本邏輯將碎片化空間修補成光滑的過渡(形式的光滑往往仍舊掩蓋著社會階層的斷裂)��,或者是從地方文化/歷史記憶/現實居民的視角出發(fā)�,將修補理解為尊重文化差異性的并存(有時形式差異但社會關系卻彌合)��,或者利用技術烏托邦工具將需要修補的碎片處理成共享的半自治領域��。這樣的立場與策略選擇還可以繼續(xù)舉例下去,但形式的差異或許不如背后的立場差異多。

面對這種多元困境�,意大利建筑師皮爾·維托里奧·奧雷利(Pier Vittorio Aureli )的立場與策略值得與大家分享,他認為有價值的建筑觀念��,必須是對未來的投射���,又同時是對歷史的回溯性批判���。所以,如果不能同時連接未來和歷史到此刻����,所做的任何修補都會浮于表面,無法嵌入真實的城市空間或社會肌理��,否則�,即使一個表面上看起來是創(chuàng)新的修補��,實際上還是一個標準化資本產品的變體����,這樣的現象很多。奧雷利的這個觀點����,代表了當代建筑師批判性介入城市雙修的一種建筑立場�����,也是我極為欣賞的一個觀點���。

如果要做到既要投射未來,又要回溯歷史���,那么歷史意識或大歷史觀的建立�����,對于城市雙修者來說是至關重要的�����。

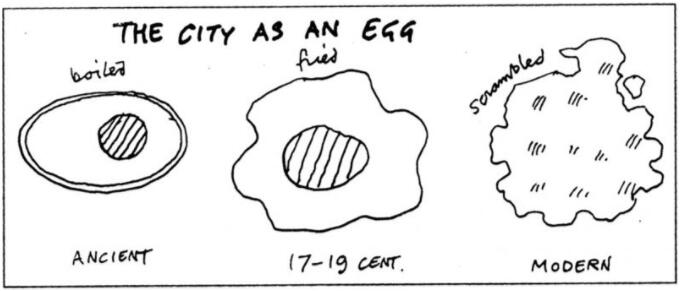

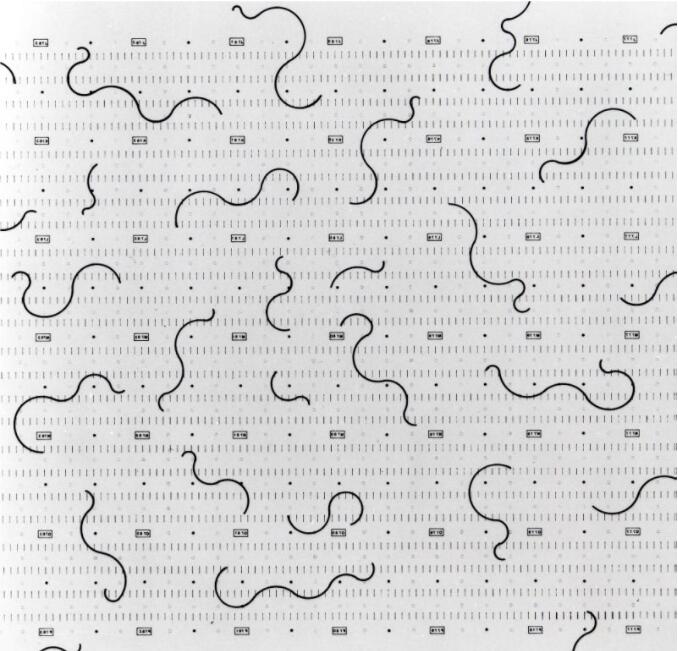

柯布曾在1927年把中世紀城市比喻成一個煮蛋(medieval city as an egg)�����,有城墻���,有中心;

32年后,建筑理論家班漢姆(Reyner Banham )把17-19世紀的城市比喻為一個炒蛋(The City as Scrambled Egg)�,中心仍然有,但邊界已經解體且擴散 �;

1982年,建筑師普萊斯(Cedric Price )延續(xù)這個傳統�,按照時間順序畫了著名的城市三蛋圖解(Three eggs diagram),即城市作為煮蛋���、荷包蛋���、與炒蛋(The City as an Egg: boiled, poached , scrambled)。

圖2 城市三蛋圖解

按照普萊斯的總結��,我們此刻就是處于炒蛋階段����,中心已經消失,邊界不再明確���,清晰被混亂取代�����,在多元風格的表象背后,是阿多諾所說的同一性強制;這些對城市宏觀趨勢與歷程的理解�,即從中世紀這樣一個共同體的城市,到西方的早期城市的擴張���,到新自由主義階段的這種無序蔓延與差異混合��,在我們中國也同樣經歷���。當然,我們的現實是這三種方式非均勻的并存���,亞洲城市往往呈現出不同于西方的諸多特征���,并不是西方某個特定階段的簡單復制。

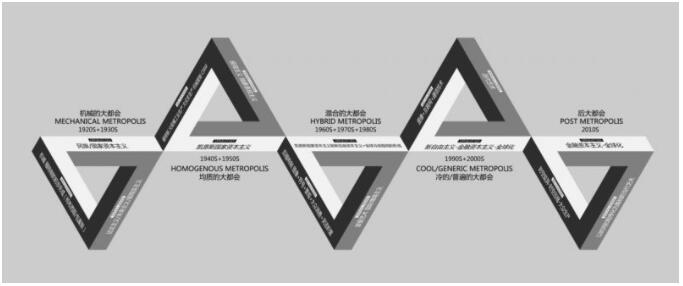

如果進一步把普萊斯第三階段的炒蛋理論細分的話���,那么意大利先鋒建筑師小組建筑視窗(Archizoom Associati)的布朗奇(Andrea Branzi )的四種大都會理論就非常有效�。這個理論是布朗奇在《The Fourth Metropolis: Design and Environmental Culture》(1990)一書中對20世紀歐美城市發(fā)展歷程的批判性總結���。他覺得大都會可以分成四個階段:

第一階段就是機械的大都會(the mechanical metropolis )���,體現為20世紀20-30年代城市與工業(yè)革命技術的整合�;

第二階段就是均質的大都會( the homogeneous metropolis )����,時間分期是20世紀40至50年代末,是資本主義戰(zhàn)后的黃金快速發(fā)展期���,福特制的標準化大生產關系被應用到建筑與城市領域(比如模具化生產方式�、預制化生產技術的普及)��,功能分區(qū)原則造就了在一個分區(qū)之內大規(guī)模的重復�����,差異的城市地理環(huán)境被無差別的工業(yè)化標準技術統一�;

第三階段是混合的大都會( the hybrid metropolis ),時間分期與60年代到90年代對應���,這個階段城市開始對現代主義運動過于均質化的后果開展批判�����,西方城市在70年代開始了城市雙修與雙興的工作�,其表現即為美國及歐洲的城市復興���,但其主要路徑是以消費文化為意識形態(tài)發(fā)動機�,將廢棄的工業(yè)遺址開始改造為適合中產階級�����,特別是新興創(chuàng)意階層居住的文化區(qū)(比如美國蘇荷區(qū)�����、德國魯爾區(qū))�;

第四階段布朗奇稱作冷的大都會或普通的大都會(cool metropolis or generic metropolis ),用來描述90年代以來全球化進程加速之后的城市狀態(tài)��。

綜述布朗奇的四種大都會理論�����,我們發(fā)現���,除了第一階段外�����,從第二階段到第四階段的發(fā)展���,似乎就是中國改革開放后城市的發(fā)展歷程�。當然���,西方的歷程跟我們有時間上的交錯�,我們的程度似乎比歐洲美國更為混合與矛盾����,當這些矛盾集中到一定程度時,就是眼下國家提出城市雙修的原因���。

對于之上的過程�,我大概畫了一個圖表�����。每個階段由一個連續(xù)扭接的三角形構成���,一邊是政治����、經濟與意識形態(tài)的主導力量����,一邊是建筑與城市領域的發(fā)展模式與主導趨勢��,另一邊是這個時期以否定姿態(tài)出現的抵抗策略。對每一個維度����,我們可以橫向比較。比如從民族國家作為主體�����,到凱恩斯國家主義作為主體�����,到新自由主義作為主體����,到今天的全球資本與金融力量作為主體(政治與經濟顯然是每個階段的主導性力量,相當于操作系統���,一旦操作系統變了�����,一切相應的運作規(guī)律與文化媒介方式就會改變)��。通過這種圖解���,主要是看到今天的問題如何產生的�,在大的歷史觀下思考我們眼下處于怎樣的歷史階段��,以及為了今天的問題與目標���,我們可以激活哪些歷史上的思想資源���。

圖3 大都會進程圖解

要解決快速城市化發(fā)展之后的后遺癥,我們就要首先認識城市(政治的)與城市化(經濟的)之間的本質區(qū)別���,根據這種兩分法����,為城市的雙修�����,還是為城市化的雙修,代表著政治的與經濟的兩個不同的維度���。這里所說的政治不是治理技術���,而是人以及共同體對在城市權力的自我認知,這里所說的經濟���,更接近資本與市場邏輯的空間的生產��。這兩種維度之間的斗爭以及我們今天應有的取向,正是皮爾·維托里奧·奧雷利2011出版的理論著作《絕對建筑的可能性》試圖詳盡說明的��。

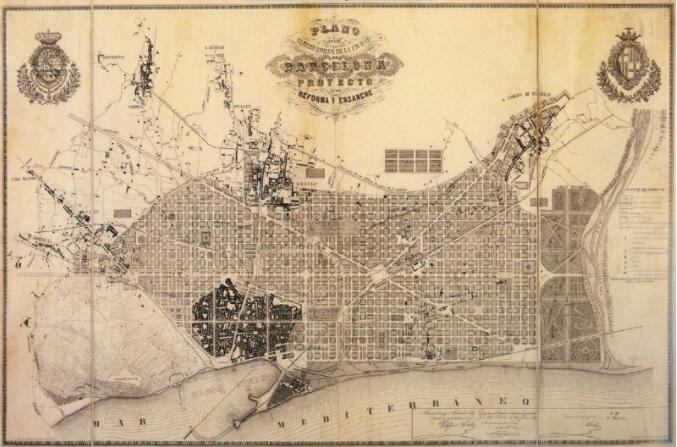

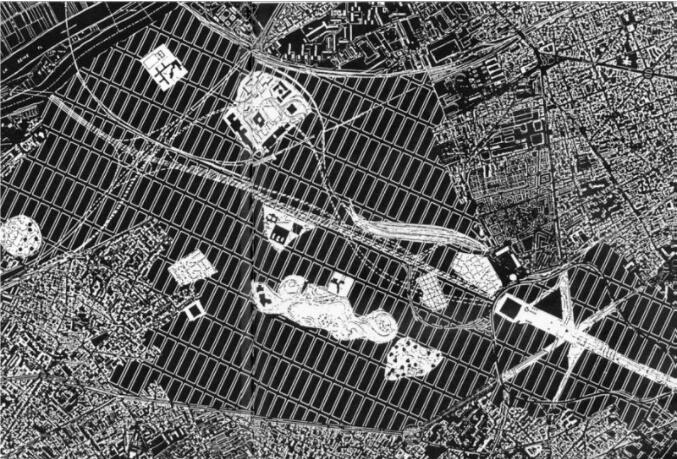

根據奧雷利對資本城市化的四種范式的區(qū)分,第一個范式來自西班牙工程師塞班(Ildefons cerda?)1860年對巴塞羅那的規(guī)劃,(Plan for Barcelona )���。在塞班的邏輯里����,城市化取代了城市(Urbanization replaces the city)�,塞班的方案延續(xù)了美國殖民城市的生產邏輯,即城市化成為一種新的生命政治的控制方式(urbanization as the new form of biopoliticalgovernment)�。這種城市化的結果,就是城市基礎設施的優(yōu)化(urban infrastructure)��,就是我們看到的巴塞羅那網格,這個網格包裹了原有的中世紀城市��,一直延展到鄉(xiāng)村的村落����。這種將中世紀的城鎮(zhèn)中心被城市化標準的基礎設施網格連接起來的現實,跟中國的八九十年代大量修路的方式一樣�,跟工業(yè)區(qū)、創(chuàng)新園區(qū)開發(fā)的邏輯也是一樣的��。

圖4 巴塞羅那規(guī)劃

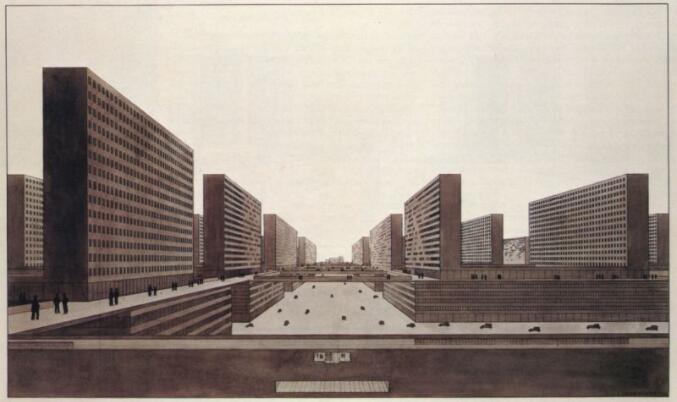

第二個范式是德國城市規(guī)劃師路德維?!は栘惾麪柲↙udwig hilberseimer)1924年提出的。希爾貝塞爾默把城市化理解為流動性���、生活和工作的總體超級疊加(Urbanization as a totalizing superimposition of mobility, living, and work)����,建筑被不斷重復的相同的城市系統所取代(Architecture is replaced by the endless repetition of identical urban systems)����。在這樣的情況下,每個人(主要指工人階級)都成為了原子化的個體�,或馬爾庫塞所說的單向度的人,個性從此消失����,每個人原子化生存在一個像酒店一樣的無根性文化中�����,樓下就是工廠��,地下就是城市的基礎設施�����,這是資本主義的第二個城市階段����。這樣的情況�,非常類似90年代東北單位社會的解體�。

圖5 垂直城市

第三個范式來自于建筑視窗小組(Archizoom Associati)1968-1972年的一系列理論項目,無止境的城市( No-Stop city)�����。在這個階段��,城市化被理解為三種城市范式的超級并置��,即工廠(生產)、超級市場(消費)�����、與停車場(游牧性的居?��。?�����。在Archizoom的理論圖像里����,建筑消失了����,被室內化的游牧生活取代,溶解在由技術基礎設施無線擴散形成的海洋中�。這種物質性的基礎設施,進一步進化到以互聯網為媒介的廢物性的基礎設施�,或者說,從固態(tài)的現代性����,變成了今天液態(tài)的現代性���。

圖6 無止境城市

第四個范式是庫哈斯(Rem Koolhaas)1972年提出來的《俘獲地球的城市》(The city of the captive globe)。以紐約為原型��,庫哈斯把城市化被設想為差異的����、競爭的、建成的意識形態(tài)的集合( Urbanization imagined as a collection of different, and competing, built “ideologies.”)����。生成這些建筑的意識形態(tài)越差異,就越是強化了維持它們的城市秩序(The more different the ideologies, the more the urban order that maintains them is reinforced����。在這里,這些建成形式的競爭性潛能被吸收到了城市布局的管理秩序之中(the potential agonism between built forms is absorbed by the managerial order of the urban layout)�����。庫哈斯對紐約文化的討論�,特別像發(fā)生在中國的地標式CBD模式����,這些地標表面上看彼此不同���,實際上本質上一樣。都是資本任意選擇象征形式����,并去除這些象征形式原本的意識形態(tài)差異,以此掩蓋本身標準化的空間邏輯��。這種現象在上海人民廣場和浦東是最好的現實案例�。當我們細讀了奧雷利梳理的這四種范式之后,就會發(fā)現����,現實都是這些范式不同比例、不同濃度的組合——這就是資本城市化的四種面向���。

圖7 俘獲地球的城市

如果資本的����、經濟的城市化現實�,基本都可概括為這四種范式,那么�����,有沒有一種抵抗性的城市的未來呢?奧雷利通過對馬蒂亞斯·翁格爾斯(Oswald Mathias Ungers)1977年的理論項目《城市中的城市:柏林作為綠色群島》(The City in the City :Berlin as A Green Archipelago)��,對這個問題給予了肯定性的回答�����。在翁格爾斯與奧雷利看來�����,城市分成兩類����,一類是不可被遇見的差異化的地方文化,即那些群島���,一類是均質化的方格網���,即那些基礎設施形成的海洋——那些可以被標準化的文化經濟。

如果資本的�����、經濟的城市化現實����,基本都可概括為這四種范式,那么���,有沒有一種抵抗性的城市的未來呢���?奧雷利通過對翁格爾斯(Oswald Mathias Ungers)1977年理論項目《城市中的城市:柏林作為綠色群島》(The City in the City :Berlin as A Green Archipelago)的研究,對這個問題給予了肯定性的回答����。在翁格爾斯與奧雷利看來,城市可以分成兩類��,一類是不可被約減的差異化地方文化——即那些群島�����;一類是均質化格網����,即那些基礎設施形成的海洋——那些可以被標準化的經濟單元。所以����,城市要去修復的�,不是這些資本的標準化網格����,而應是那些群島——那些可以成為我們文化的、可延續(xù)的�、不能被簡單取消的部分。這個部分有可能是城中村�����,也有可能是故宮這樣的地標��,有可能是一片空無的歷史風景�,也有可能是梁思成的故居,只有這樣的文化的差異性放在一個資本的均制的網格底下���,才是當代城市混合性和可持續(xù)性發(fā)展的面貌����。

這種策略與立場�����,在庫哈斯80年代法國德方斯的擴建項目中,得到了充分應用(庫哈斯本人也是翁格爾斯理論項目小組的成員)�。2010之后�����,在奧雷利以社會住宅為主題的一系列教學中��,這種抵抗式的群島邏輯得到了最為充分的深入��。這種以政治立場為主要介入點的策略����,在今年《基建江山:共同體話語的空間根基》展覽中,得到了充分的多維度展開����。這樣的例子我們還能舉很多。所以����,城市雙修項目不在于尺度大小,而在于性質與立場本身���,它本身是兩種現代性進程交織競爭進行的產物�。

圖8 群島與海洋

借用卡林內斯庫對現代性的解釋,我們可以進一步把城市雙修放在兩種現代性的維度上��,加以對比�����。現代性���,在最為廣義的層面上�,反映著兩種不同價值觀的不可調和的對立���。一��,資本主義文明的客體化和社會性衡量的時間����,比如工業(yè)現代性����、技術現代性、城市化����、民族國家群的出現與全球化進程�����、以及工具理性在社會經濟生活的無限擴展���;二�����,“自我”延展過程中所創(chuàng)造的個人�、主體、想象中的綿延或是私人時間��,比如對個人權利的尊重�、私人或個人空間的興起、自覺抵制商業(yè)文化邏輯的自主性實踐��、對地方意義的尊重�����、身體感知能力的延展�����、極限空間條件下的詩意抵抗,等等�����。

如果說前一種現代性�����,表現為資本為主體的城市化�����,以及國家為主體的城市化持續(xù)優(yōu)化進程�����,那么�����,后一種現代性���,會表現為個人或小共同體為出發(fā)點的那些抵抗性的差異實踐����。這些實踐并非要在量上取代前者,而是在文化意義上平衡前者����,使之不會成為單一標準下對現實生活的格式化。只有在這種邏輯上����,城市雙修才是城市化問題的雙修,是城市問題的雙修���,是社會生態(tài)的雙修,更是多元社會主體的文化雙修�����。是多聲復義���,而非一錘定音�;是一片共生的植物�,哪怕是雜草,而不是一片標準化的經濟林����;它不僅是自上而下�����,還應該自下而上����;這個過程也不會立刻遍地開花�����,它必然會從某個特定群體開始��,這就是我們上文講的文化工人��;先開始的地點����,要么是舊城,要么會是城鄉(xiāng)結合地����,因為這些地方不是被房地產小區(qū)過濾過、消毒過的虛假化中產階級生活場景��,而是充滿雜質但卻肥沃的真實土壤�。在這種土壤中����,會產生未來的共同體�,以及早期的實驗性生活。

這就是為什么,我要講下面這個故事:自2005年以來,在一個叫做高碑店村的地方���,一個由五環(huán)�、鐵路與京通快速雜交形成的北京城鄉(xiāng)結合部——一個典型的飛地,由藝術家楊飛云帶領的一個藝術家群體��,通過十年共同“居?���。ぷ鳌痹谝黄鸬臅r間��,深度介入高碑店村城鄉(xiāng)空間更新的故事����。

在“雙修雙興”的目標訴求里�,文化工人有可能成為將來更新的一種重要力量。這里先介紹下本文文化工人的概念����,它與西方所說的創(chuàng)意階層類似����,但更接近馬克思主義的批判視角����。簡單的說,就是以藝術家��、設計師����、影像工作者、作家����、音樂人、教師�、學生等類型為主體的自由工作者。他們有一個特點�,即居住與工作是在同一個地方(不像大多數人居住與工作分開的現實),積極關注日常公共空間與共享空間���,并對微環(huán)境進行塑造和提升��。作為整體����,他們有相對體面的文化身份,有很強的獨立生存能力�,正在被社會競爭與互聯網技術塑造的更加全能,也有更創(chuàng)新進取的和改造生存環(huán)境的動力�,他們在整個經濟生活中的位置越來來重要(比如倫敦、紐約)����;但作為個體,他們的壓力和勞動強度也越來越大�。

圖9 文化工人剪影

正是在這樣的大趨勢下,文化工人具備了某種未來的潛能�����,而這種潛能����,會隨著居住和工作在一起����,隨著跟場地和城市發(fā)生更緊密的聯系��,就會塑造出另外一種共同體的生活��,一旦時間久了���,這些使用者就跟空間出現了長久的聯系,就會塑造自己的微環(huán)境���,也會對日常公共空間與共享空間進行關注����。如果人跟空間并不需要每時每刻發(fā)生關系����,那么城市中的那些問題就會跟自己無關,使用者就不能變成一個環(huán)境的積極介入者����。這種情況既可以發(fā)生在城市,也可以在鄉(xiāng)村(比如碧山計劃)��。

圖10 碧山計劃海報

文化工人這樣的說法今天看起來好像很新�,實際它的原型非常悠久。文化工人并非產生于這個時代,在文藝復興時期瓦薩里(Giorgio Vasari)的《著名畫家�、雕塑家、建筑家傳》里(Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, 1550)��,以及中國文人文征明的《拙政園圖詠》里�,我們都能看到他們的早期身影。繼續(xù)追溯的話����,那么希臘時期的哲學家們,早期各種文化中都出現的隱士��,春秋戰(zhàn)國時代形成的士階層��,都是最早一批的文化工人��。他們的共同點就是極端重視個人的獨立性���,不僅是學術觀點與價值立場上的�����,還是生活方式上的����。他們是最早一批居住工作為一體的人��。對他們來說�����,如何生活����,在怎樣的環(huán)境中生活,以怎樣的態(tài)度與方式生活�,是價值立場與個人意識的一部分,他們絕對是那個時代不可被化約的個體的集合���,而非標準化或可以概括的群體�。

圖11 拙政園圖詠選圖

這個個體化的群體����,不僅在文化領域貢獻很大,更為重要的是����,他們會以某種方式,將他們的生活方式��,物化為某種建筑學的形式,西方修道院的形成就是最好的一個例子�����。羅馬帝國晚期�����,基督教從地下狀態(tài)被吸收為國教�。最早的一批基督徒,不滿意教會與政治同流合污的現實����,所以借鑒早期希臘哲學家的方式,跑到蠻荒之地����,希望以自己的生活方式與一生時間,去建立與上帝之間持久內在的聯系���。當有這樣想法與獨立意識的個人逐漸聚在一起的時候��,早期的隱修制度就形成了�,后來這種方式就演變成了修道院���,即把生活方式物化為空間布局與時間流程的自我管理��。

這種有文化工人形成的修道院與隱修制度對現代社會影響很大�����,比如���,它是西方大學制度的起源,我們今天諸多大學制度仍是延續(xù)中世紀的遺產�����;它是現代工廠的起源�,特別是泰勒制管理的起源,嚴格的機械化時間正是在修道院中得到了充分的訓練�����;它還是今天醫(yī)院���、學校�����、監(jiān)獄的起源��,這方面?���?略凇栋d狂與文明》一書中有精彩分析;總之�����,它是現代資本主義諸多制度的起源���,也是建筑學領域諸多類型的原型�����,其原因�����,就是因為這個文化工人群體會將軟性的社會生活方式���,物化成為某種啟示性的空間原型。楊飛云�、藝術家群體和我共同的中國油畫院項目����,正是在這條譜系上的實踐�。

楊老師是中央美院一畫室80年代的畢業(yè)生,畢業(yè)后長期在美院留校�。2004年左右后美院擴招的時候,他開始懷念在老美院的那種小共同體的文化�,于是離開了日益有社會化大工廠傾向的美院�,想重新建立一個基于熟人社會和小共同體本位的創(chuàng)作研究機構。

他的想法得到了中國藝術研究院和曾經的弟子們的支持�����。他以個人的創(chuàng)作實踐與開發(fā)商提供的資本和技術力量合作���,租用高碑店的鄉(xiāng)村工業(yè)廠房�,逐漸改造與新建了最早的工作室���、教室與展廳���,又用這樣的空間載體吸引了更多的志同道合者團聚在他身邊,發(fā)展出了一個學派�����,經過十年時間,變成了今天的中國油畫院��。

圖12 中國油畫院項目

他們最終創(chuàng)造出了一種空間���,不是一種簡單的嵌入既有社會模板的空間�,而是自己創(chuàng)造模板的那種空間�。這種情況,就是我在這個項目參加2015年在哈佛大學舉辦的《中國當代建筑展》時寫下的標題:重塑公社形式�。他們工作生活的最大的特點(包括此刻我們設計師群體,也都有這樣的體驗)���,就是希望自己能夠寧靜獨處�����,但又能與人天天交往�。我們需要一個私密的可以安放身體與靈魂的獨立的空間——在一個圍合起來的空間的絕對內部����,而一旦走出這個空間,在那個一墻之隔的外部,我們又能立刻進入社會刷存在感�,這幾乎成為所有文化工人都需要的東西,這就是勞動新形式的變化����。

我們描述一下這個場景:他們首先需要一個獨立的畫室,又有可以共同寫生的大教室���;要頻繁的參加各種開幕式�,在開幕式的時候會和親朋好友互相祝賀�����,然后在展廳里開研討會��;之后會去聚會與社交����,在社交中與策展人討論作品發(fā)展方向��,或與藏家發(fā)生市場關聯�����;他們平時會以小團體的方式互相切磋���,而當像陳丹青這樣的藝術家來的時候�����,又會以粉絲的身份聚集觀摩��;他們會對現場直播�����,或把影像化的現場對外發(fā)布���;一年之中他們要下鄉(xiāng)幾次�����,住在沒有洗澡條件的鄉(xiāng)村寫生一段時間�����,也會到歐洲著名博物館��,去臨摹久仰已久的大師原作�;一年中有幾天他們會把自己的工作室打開,請外界的人來參觀���,而平常的時候喜歡孤獨的創(chuàng)作���,這時候他們不希望被打擾,特別是進入某種狀態(tài)后����,但是當畫畫進入艱難時刻,又特別希望能跟高手討論��;正是因為這種生產方式�,藝術家無法被徹底分離成一個個獨立的個體,他們之間必然要以方便交流的方式聚集在一起����,正是這種聚集暗示了對“重回共同體生活”的某種訴求�。他們的訴求就是如何又能個人的獨處,又能隨時與很多人共同在一起�,又如何能在這兩種生活里隨時切換。這就是文化工人今天的工作與生活狀態(tài)��,以至于生活本身對他們而言成為了實驗的一部分��。

圖13 不同場景下所需要各類的空間

藝術家實際上是文化工人之中對未來生產方式進行預先排演的那個群體。他們的生產方式是前工業(yè)社會的“手工藝生產方式”(差異化的生產與復制��,藝術家脫胎于中世紀手工藝匠人)與后工業(yè)社會的“非物質生產方式”(通過展覽����、出版、藝博會不斷生產信息����、事件、交流��、符碼)的混合�����,這種生產方式正好跨越了福特制的標準化復制模式�����。藝術家的生產方式可被理解為反抗社會勞動分工的先驅與最后的陣地�����,是持續(xù)研發(fā)社會感覺力與表達方式的實驗室����。一旦我們認為藝術家的這種工作方式是未來生產方式的預演��,那么���,這種生產方式就一定呼喚一種共同體生活的可能性。這種共同體生活�����,不僅會存在于網絡媒介中�����,也必然會存在現實空間中�。如何讓這些東西持續(xù)性地在一個現實地點與空間發(fā)生,這是我要解決的問題����。在這樣的問題里面,一種生活方式和一類人的儀式化行為最后就變成了空間�。所以���,建筑師的任務不是空想一個形式化的造型����,把他們的生活裝進來,而是把他們的生活方式���,變成建筑����。

直觀的從生產方式轉型的角度���,判斷出這個藝術家群體�����,也就是文化工人群體必然會形成一個共同體����,是這個項目開始的前提�。本文所認為的“共同體”,是對19世紀德國社會學家斐迪南?滕尼斯(Ferdinand tonnies)的“共同體”與“社會”概念兩分的修正�����。

“在人類的發(fā)展史上��,社會的類型晚于共同體的類型”、“共同體主要是在建立在自然的基礎之上的群體(家庭���、宗族)里實現的���,此外,它也可能在小的��、歷史形成的聯合體(村莊�����、城市)以及在思想的聯合體(友誼�����、師徒關系等)里實現(血緣共同體�����、地緣共同體和宗教共同體等作為共同體的基本形式)���,而社會是資本主義工業(yè)化與大都會的產物���,由大量異質性個體的群體構成”。

——滕尼斯《共同體與社會》

對西方社會而言����,前工業(yè)社會可視為由共同體構成的群島(如希臘城邦與中世紀),社會的興起(?the rise of the social)是人為的建構(工業(yè)革命帶來了快速的城市化����,勞動分工造就了脫離共同體的由個人組成的社會)。

整個19世紀到20世紀上半葉����,共同體的解體與社會的形成就是其主要趨勢,二戰(zhàn)后更是如此��。60年代之后��,歐洲城市興起的諸多社群運動�,本質上是共同體重新興起的過程,或者說從文化上看�����,就是邊緣共同體重新形成的過程�。在90年代以來的全球化階段,這些共同體在文化領域的反應�����,就是后殖民與文化多元主義議題。

對于中國的語境而言��,西周的宗法社會顯然是個小共同體社會�����,秦漢之后�����,雖然共同體力量被國家壓制�,但在鄉(xiāng)村,這種共同體力量一直以某種自治的形式存在����。在中國古代的圖解里,城市就是一種政治意義(基于中央集權與法家思想的秦制邏輯)的大共同體���,而鄉(xiāng)村是跟自然景觀連接的一種小共同體(基于韋伯所說的儒家小共同體本位的鄉(xiāng)村自治的周制邏輯)���。我們可以在遼寧省博物館藏明嘉靖《九邊圖》(局部,1558-1564年)、美國國會圖書館藏清乾隆《浙江全圖》海塘部分(乾隆晚期繪制)這些圖中�,清楚地表明了中國的大小共同體邏輯,實際上完成了對整個國土與社會的組織�����。晚清以來���,中國同時經歷了“個人”的覺醒、“小共同體”的覺醒����、“社會”的成長,以及“民族國家”的形成����,隨后在1956年后,中國全面建成了新的共同體社會��,單位社會下的政治共同體(城市中的單位大院與鄉(xiāng)村中的人民公社)取代了鄉(xiāng)村社會的血緣共同體(傳統宗法社會下的鄉(xiāng)村自治與聚落構成)����,這種狀況一直延續(xù)到改革開放后的80年代。1992年至今的總體社會轉型�����,可被理解為徹底清除“共同體”肌理并完全替換為“社會”肌理的進程。如城市中產階級的房地產小區(qū)與門禁社區(qū)取代了單位大院��,在購物中心中形成的被全球消費文化塑造的同質化大眾取代了胡同公共生活中的熟人鄰里關系��,在鄉(xiāng)村�,傳統聚落被變成旅游區(qū)與主題公園。在這個進程中����,中國的共同體社會邏輯基本上消失了。

圖14 明嘉靖《九邊圖》局部

正是在這個歷史維度上�����,開始于2005年的中國油畫院���,以及長達十年實踐的核心目標�����,就是在中國快速城市化進程中�,重新反思共同體模式在當代中國重新出現的必要性���,以直面被資本與市場力量異化的原子化社會的個體�。它絕不是復制毛時代基于政治基礎的單位或人民公社范本,而是探索在當代后福特生產條件下���,在城市化形成的那些飛地中�����,當代知識工人(如藝術家、設計師�、教師、學生)能否基于新的非物質生產方式需要�,重新以共同體的模式聚集起來。油畫院工作的目的��,是在中國快速城市化進程中��,為一種即將成為未來中國社會范例的新共同體��,塑造一個空間形式����。

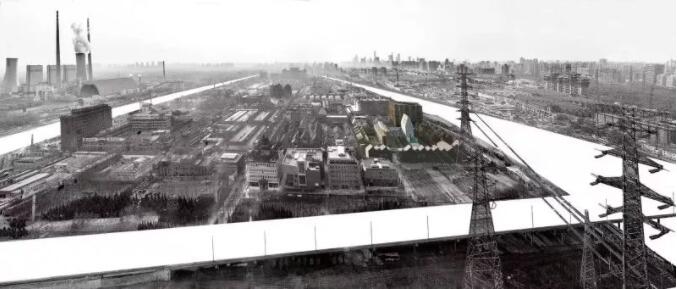

中國油畫院產生于這樣一種飛地,一個被基礎設施長期隔離的地方���。這里的村子曾經是京杭大運河的一個終點站�,也是今天離天安門最近的一個村子,但是建國后�����,在城市功能分區(qū)的邏輯下��,新建的高碑店污水處理廠使得它30年沒有得到合理的發(fā)展�。但也正因為如此,這些藝術家才選擇了這里����。

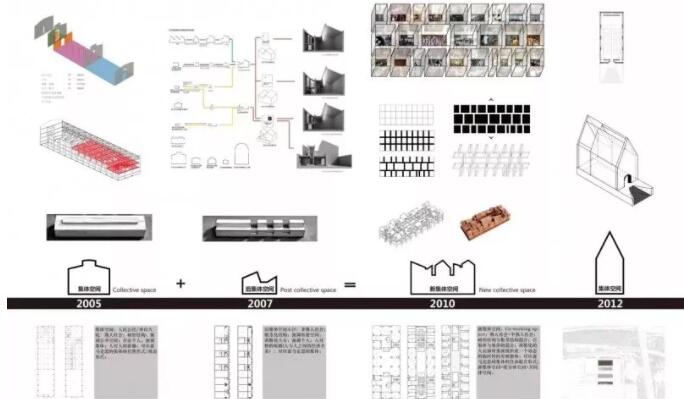

油畫院實際的選地、設計��、建造開始于2005年��,這正是中國城市化進程最為劇烈的一個階段����,也是藝術市場蓬勃發(fā)展的階段。油畫院開始從一種基于城市語境的“單位共同體”模式���,向基于鄉(xiāng)村語境的新“公社共同體”轉向���。飛地條件的艱苦性與不完整性�,反而促成共同體生活的形成��。其本身條件的有限性�����,從內部促成了這個文化工人群體的共同體化���,從外部促成了這個群體將自己的社會資源全面調動起來���,反而建構了更大意義層面的城市性����,形成了漣漪般的持續(xù)性改造油畫院的動能。飛地不僅促成了共同體的出現���,還是一個長時段的過程中��,抵抗�����、化解諸多社會外力波動的緩沖地帶���。反映在現實空間中����,就是一種沒有總體規(guī)劃的建筑學��。飛地���,某種意義上脫離了總體控制的可能��,而僅僅是一系列現實權宜之計的集合���。飛地中的建筑學是一個連一個的試錯中前行的,不可能太有遠見���。大多時候���,只能走一步看一步,每一個判斷與決定����,都有可能是實現過程中最終的階段����。

圖15 油畫院效果圖

圖16 油畫院區(qū)位圖

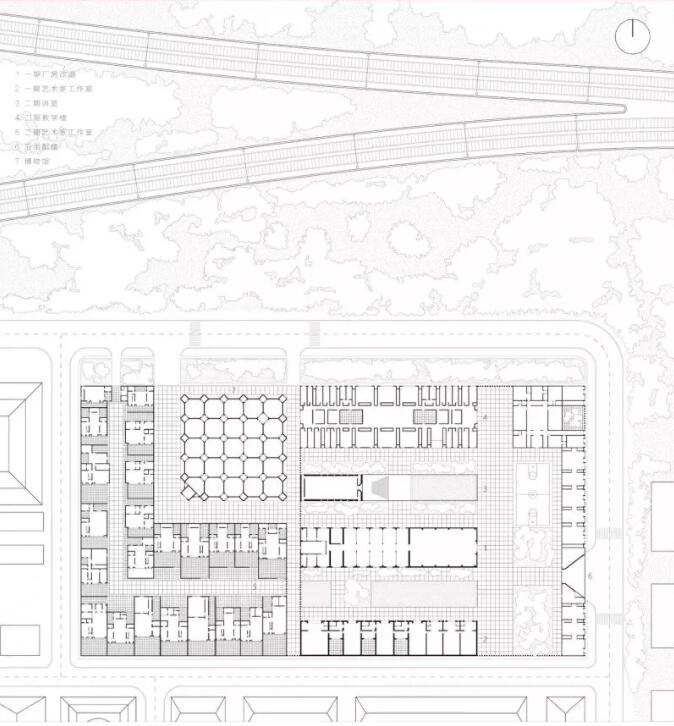

圖17 油畫院總平面圖

對于油畫院而言�����,一開始僅僅是一個廠房改造��,因此����,全部的生活訴求都會呈現在對廠房的改造之中,比如畫室���、展廳���、宿舍��、居住�����、教室�����、小圖書館、內部餐廳等等��。這種改造絕不會是功能分區(qū)的產物��,而是必然呈現為一種多層次的混合���。每一個空間����,都需要承擔多種用途����。所以,第一棟對現有廠房的改造基本上就是油畫院的全部���。直到改造接近完成并初見成效的時候�,來自外界的支持力量出現了��,同時也出現了想同樣加入這個團體的其他藝術家�。這引發(fā)了新建另一組樓的計劃和想法,這種想法推動了對臨近土地的繼續(xù)租用����,逐漸形成了一個有內院的格局�。當油畫院成立后順利運作兩三年之后���,更多的人想加入進來��,于是繼續(xù)擴大租用相鄰的土地�����,并建設新的教學樓綜合體��。以此類推���,油畫院目前形成的七組建筑,就是七次決定的累積��。每一次擴建都是當時條件的務實判斷�,每一次都以為,這就是最后了�����。當外界的政治經濟形勢好些時����,這些連續(xù)變化發(fā)生的快一些,而一旦有形式波動����,這些決定就會被延遲,甚至還要經?�;剡^頭進行先前的基礎設施增容�����。如果不在飛地這樣的彈性地帶��,這種工作方式是不可能想象的�����。也與自上而下的總規(guī)式處理方式極為不同�,總規(guī)模式是不可能真正產生共同體的。與此相反���,油畫院的漸進性建設保證了共同體結構的連續(xù)性增長�����,新加入的個人有足夠的時間�,與已有的群體磨合����,而長時間的磨合����,形成一個差序格局的熟人社會,是形成共同體的絕對必要條件�。

圖18 油畫院的分步建設

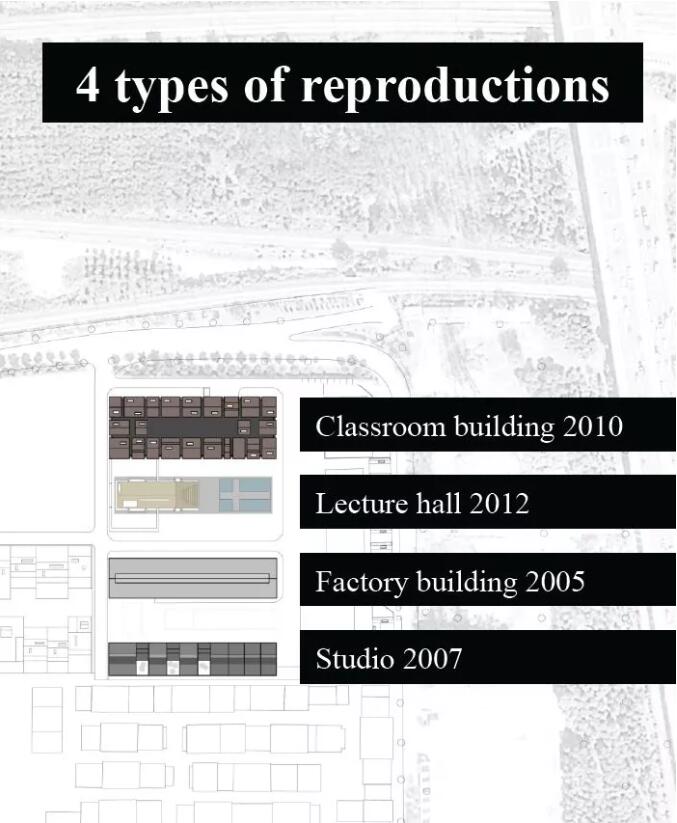

圖19 四次建造對應的四種建筑樣式

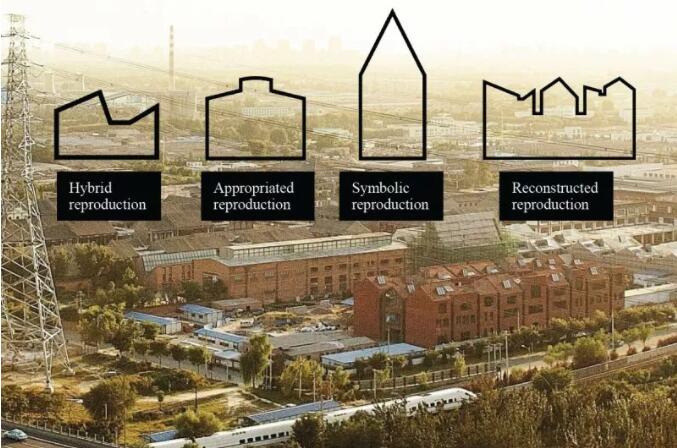

?今天我不是要介紹整個方案的設計本身,而是想通過這個個案所發(fā)生的真實社會歷程����,去講,怎樣從一個傳統的工廠�,也就是社會模型,進入到共同體模型����,再進一步變成更高層級的新共同體空間模型——即一種聚落和工廠的疊加。事實上���,一旦開始將建筑類型理解為共同體關系的物化的時候��,答案立刻變得清晰:油畫院不應該像798或索家村等藝術區(qū)那樣劃分成一個個獨立的單間�����,而應該像聚落���、教堂、修道院那樣強調共同體的空間形式�。建筑形式一定是一個有等級制意味的平面,這不僅僅因為共同體本質上就是一個溫情默默的等級制大家庭����,還是因為,在一個事物發(fā)展的最初階段�����,有等級關系�,但同時又有親情的共同體結構是最具發(fā)展?jié)摿ΑT诓怀^一定數量的人群中���,共同體代表著比社會更高的組織效率��,只有對大量人群而言�,社會的理性組織方式才超過共同體更高的效率與公平。對一個共同體而言���,空間的差異的對待是真正的公平���,對一個已經確定的具體的共同體而言,將已經有等級區(qū)別的個體��,強行劃成平均的空間組織���,再輔以表象形式的酷��,反而會將這個共同體毀壞�。

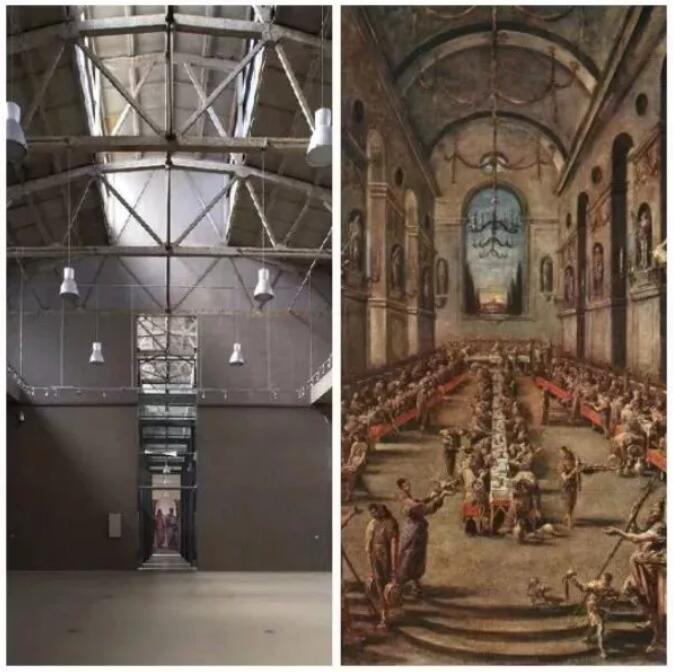

圖20 油畫院集體空間意向及構成

正是基于對這些內在原因的深入體會��,這個改造方案沒有把原有廠房的工業(yè)感氣質一味的放大����,而是尋找一種真正有共同體氣質的,一種有粘合力的空間類型����,作為它的改造基礎。所以���,如果看到這個項目完成后有一些修道院的氣質���,一點不用奇怪����,因為修道院就是這個廠房改造的空間原型���。這個原型明確回應了楊飛云師生的大家庭結構,并在這個前提下區(qū)分了一層的公共與二層的私密����,或者說是集體與個人。前者如在長軸上將公共性不同的空間場景層層串聯�����,后者如在二層出現的極小尺度但是獨立的小屋�����。兩者之間通過一個光線序列蔓延性的連接在一起���,這個光線來自于對原有廠房的高層光的轉化���,用磨砂玻璃替換了原有廠房的透明玻璃����,并通過暖灰色粗磨灰將這種光線綿密的擴散在每一個墻的陰影之中�。所有這些策略都指向對共同體氣質的塑造,并且��,一旦所有的形式判斷都服從于對共同體心理的塑造時�����,集體與個人也就微妙的平衡在一起����。

圖21 油畫院與修道院內部空間感比對

圖22 油畫院雙層空間與修道院內部空間秩序比對

我詢問過不少來過現場的藝術家,他們都能強烈的體會到一種渾厚的完整性�����。對此體驗更深刻的��,是住在二樓南向小屋的藝術家���。房間雖小����,但絕對獨立,有自己的衛(wèi)生間���,可以長時間的獨處����,平復自己的心情����。然而�����,一旦開門走入那個玻璃地面構成的走廊���,就走入了集體的世界�����。他既可以感知那些彌散的天光將工業(yè)構件渲染的朦朧的透明�����,也可以到北向教室畫畫創(chuàng)作�����,或到二層的小圖書館與幾個人討論或翻看畫冊���。一旦下樓���,隨時有展覽,在開幕式的時候�����,能見到平日難以相見的老朋友�����,隨后會一同喝酒�����、聊天到天明�����,醒來之后,繼續(xù)孤獨的創(chuàng)作����。遇到創(chuàng)作的艱難時刻,可以請隔壁的楊老師過來指點迷津����。這就是前面說過的共同體的生活:寧靜獨處,又與人天天交往���。

圖23 油畫院內部空間光感

?如何為共同居住與工作賦予一個建筑學的形式�����,其實是內嵌在現代主義運動中一個長久命題,并且形成了對正統現代主義運動的修正與抵抗�����。工業(yè)時代的到來與社會的興起�,使得前工業(yè)時代的共同體不斷解體。也就是從這個時候�����,一些建筑師開始了對新共同體建筑學形式的探索。通過對歷史的回顧�,我們希望將油畫院的建筑形式,放在一個學科內問題史的緯度加以檢視�。在這個譜系梳理中,確立了油畫院的原型譜系���,即愛瑪修道院�、拉圖雷特修道院�����、以及奧雷利近年來對“居住工作在一起”的研究��。前兩個范式為本案貢獻了個人與集體關系的社會學考慮��,而奧雷利為本案啟示了對文化工人與生產方式轉型�����,以及對工廠類型的新研究��。

正如上文所說的����,油畫院是從如何把一個代表社會類型的福特制工廠����,改造成適合共同體生活的后福特工廠與聚落的混合體這個緯度出發(fā)的����。而工廠與聚落的同時性回歸,是這個項目的一個關鍵性貢獻���。建筑師的工作就是在這個過程中�,讓類型的轉型與社會的轉型發(fā)生一種同構�,讓社會的模型和空間模型相互交織在一起。

?油畫院不是一次整體規(guī)劃的產物���,每一次擴建都是對當時條件下最終狀況的確認�。正是由于這個原因�����,新的設計某種程度都是對已有建筑物的“復制”����,以求得內在的連續(xù)與統一。新的建筑物總是包含著過去的某種因素�����,又根據新的需要進行者差異性的不斷調整���,是對各種先在的�、已寫成的類型的種種回聲����。 歷時十年至今仍在進行的四次建設是前后續(xù)接出來的,在每個階段�,個人與集體的關系都是首先要考慮的問題。無論哪個階段��,個人空間與集體空間的混合都是一個前提�,絕對分區(qū)的概念不復存在,而且從一開始就盡力避免��。整個的建筑設計的不同階段�����,實際上是對人的社會關系的不同階段的一種物化�����。與其說我做了一個建筑,不如說我以建筑作為工具��,參與到了一個社會學的實踐����。

在這個社會學的實踐過程中,我感覺到了城市的雙修或者雙興����,其實更多的不是空間問題,是社會和時間問題���,是人和人之間的關系的物化���,在時間的歷程下變成了一個空間的結果,這就是我最大的感受����。一旦空間變成結果,又變成容器裝更多的人���、更多的時間���,形成來回的攪動和來回的促進。如果說前一階段的城市化是從資本的運轉邏輯上��,快速進行空間的生產���,今天的雙修和雙興�����,其實就是重新把時間慢下來���,重新找到每一個長時間維度中的具體的人、具體的社會關系���、和具體的歷史記憶���,把他們凝結成一個不可被化約的局部。一旦變成了一個不可被化約的局部��,才能進入歷史���,才能以獨特身份卷入中國的現代性的總體進程中來���。做這個項目的時候����,我還在798做了一個非常炫酷的房子�����,所有的形式都推敲得很完美�,但是甲方把它出租掉了。出租掉了之后��,我跟這個建筑也就失去了聯系����。那個出租的公司是按照一般的使用方式來運作的,不是文化工人群體的使用方式�,就是一種平常的方式。所以空間一旦跟使用者失去了聯系���,結果就會一塌糊涂��。相反��,對于油畫院��,我沒有做太多設計�,但是它卻獲得了使用者和我共同的一種生命。

最后�,我想用三個結論作為講座的結束����。

第一,在進行城市雙修的時候��,我們可以以文化工人的主體����,塑造未來的城鄉(xiāng)更新。雖然當前整體意義上共同體邏輯解體了��,但是在城市化進程產生的那些飛地中���,比如舊城與城鄉(xiāng)結合地���,還保持著一些這樣的基因,成為我們今天重新展開工作的起點�。這些地方產生的那些不確定性美學與潛在的可能性,就是我們今天雙修所要工作的領域和土壤�。在今天原子化的社會總體趨勢中�����,我們非常清楚地看到局部的共同體正在形成�����,也就是說前工業(yè)社會那種基于小團體的工作方式�����,正在諸多行業(yè)形成����。不同于血緣共同體���,它會以一種新的面貌出現��,并將成為一種建筑學語言和形式的動力��。今天����,重回共同體生活是可能的,但不是大規(guī)模的�����。這個可能性代表著文化的多樣性不可被取代的價值觀���。對于油畫院實踐而言�,其十年實踐的目標��,不是一個建筑學實驗�����,而是一個社會學實驗�����,即能否在單位大院繼替三十年后�,在新自由主義市場框架下�,在不斷社會區(qū)隔的城市化進程中,重提“工作����、居住、信仰”,這樣一種新共同體生活的必要性����、緊急性、可能性����?在這里,藝術家成為非物質生產方式的主體����,藝術家群體成為當代知識工人、新工人階級的諸眾��,來創(chuàng)造未來共同體的早期范式�。

?第二,在進行城市雙修的時候����,工廠與聚落類型的同時性回歸,將是未來共同體的一種建筑學類型�����。建筑學上我們面臨的空間無非就是兩種��,一種是聚落,一種是工廠�����。寫字樓就是標準化的可以替換內容的工廠����。但是我們可以把寫字樓內部布置成松松散散的聚落,因為人的關系總是聚落的�,這就是今天的Facebook總部是一個超級大的水平的工廠的原因,扎克伯格站在中心�����,所有的小團隊以聚落的關系布置他們的座椅��,建筑形式就是這么形成的��。聚落的形式更親近于共同體的組織原則���,代表未來的生產方式對建筑學的影響。當工廠和聚落這兩種建筑學的形式上平衡的時候�����,無形之中能夠回應社會學的轉型。換句話說�����,聚落類型一旦抽離了生產本質�����,就會變?yōu)橹挥芯幼」δ艿奶摷俜康禺a����;工廠類型一旦脫離居住內容,就會成為一種純粹的勞動分工形式�����。工廠與聚落的同時性回歸�����,才是面向后福特制生產方式的建筑學類型���。重要的是如何把工作和生活捆綁在一起�����,讓一個群體去生活�,這樣空間才能生發(fā)出自我生長的力量,而不會變成一種景觀化的表演���,更不會變成控制下的工業(yè)景觀��。所以����,如果聚落代表前工業(yè)社會的生活模型�����,工廠則代表后福特制的生產模型��。這這兩種類型是互相嵌合����、互相包容�����、內外相合�,還是散點聚落����,就是我們設計的學科內主題�。

第三,在做城市雙修的時候����,我們不是用空間裝社會,而是把已有形成的社會關系空間化——即社會關系的空間化����,而非作為社會容器的空間。對油畫院而言�����,我們沒有做大多設計���,僅是將已經存在的共同體關系物化為一種建筑學形式��。油畫院十年的發(fā)展證明���,這種方式在現實生活中才是真實的、有效的一種迭代更新式的增長��。換言之,每一個雙修所要工作的地方����,都是既存在著復雜的政治關系、歷史遺存��、又存在著復雜的經濟杠桿關系�。我們必須首先把自己變成社會工作者,才有可能進入到內在的鏈條之中�����,進入到這些場地的真實語境之中�����,在這樣的一個過程中��,去把離散化的個性組織成動態(tài)的臨時性集體���。當然,很難每一個地方都能成為一種場景化的緊密的共同體�,但是臨時性的共同體的確能夠生產空間,這是在我們很多記憶里都有的���。一次大的事件�����,一次粉絲的聚會���,一次城市的展覽�,都可以塑造這樣的空間�。這就面臨著我們如何在歷史的已有的空間條件里面,重新塑造一種臨時性社會關系的基礎��。在這樣的基礎里����,我們不是在白紙里做文章,我們是在灰紙做文章�����。在這張灰紙上一定呈現出諸多社會學關系�����,所以建筑師的工作是將這一社會學關系物化成為建筑學形式�。

這就是雙修和雙興的意義�����。?

本文根據現場報告整理��,并經嘉賓審校

整理人:王憶云

城市雙修PPP模式與布局研究

劉亞霏 先生

城市空間上海研究中心主任

荷蘭烏得勒支大學博士